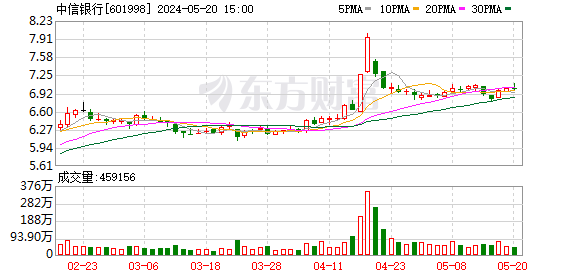

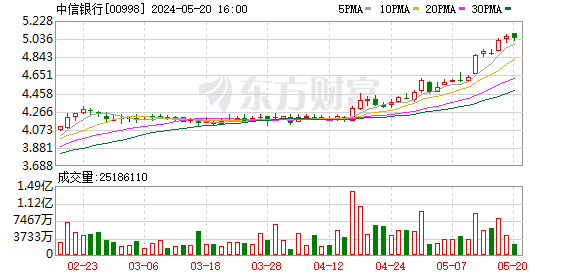

“经过2021年到2023年三年的努力,我们已经从发展修复期进入能力建设期,进入稳定发展期。”3月22日,在中信银行2023年业绩发布会上,中信银行董事长方何颖对过去三年的发展做出了上述总结。

年报显示,中信银行2023年营业收入2058.96亿元,较上年下降2.60%;归属于该行股东的净利润670.16亿元,比上年增长7.91%。截至本报告期末,中信银行总资产9.05万亿元,较上年末增长5.91%。2023年不良贷款率1.18%,较上年末下降0.09个百分点;拨备覆盖率为207.59%,较上年末上升6.40个百分点。

受市场利率下行、实体经济受益、负债端降本难度加大等因素影响,2023年我国银行业净息差持续收窄空,整体经营压力加大。在此背景下,中信银行如何增强经营的稳定性?在业绩发布会上,方、中信银行行长刘成、副行长胡刚、副行长陆天贵、业务总监陆详细介绍了中信银行的经营情况和未来战略规划,并对净息差、零售战略、资产质量、资本补充等市场关注的热点问题进行了回应。

站在第二个三年规划的时间节点,方提出了新的三年战略规划,明确要全面建设“四有银行”,跻身世界一流银行竞争行列,并提出了“五个领先”的银行战略。在此基础上,他进一步明确了客户定位、业务定位和区域定位,为中信银行高质量发展谋篇布局。

净息差将继续收窄,目标是降幅小于同业。

利息净收入作为银行主要存贷款业务的收入体现,对营业收入的贡献最高,是商业银行最重要的收入来源。保持适当水平的净息差有助于银行补充核心资本,增强抵御风险的能力。近一年来,息差持续收窄,成为银行面临的经营压力之一。

“未来息差是否会收窄取决于很多因素。”刘成表示,从短期来看,中国经济正处于从高速增长阶段向相对中高速增长阶段下降的阶段。实体经济的发展需要更大的支持,利率下行有利于实体经济复苏。不久前,中央银行表示,降息和RRR进一步空,表明利率仍在持续下降的过程中。一般来说,在利率下降的过程中,银行的净息差会面临持续收窄的压力,但净息差并不是一个完全由市场决定的变量,而是多种因素共同作用的结果。例如,监管部门对息差的高度重视和金融秩序的规范有利于息差的稳定和银行业的稳定。

数据显示,中信银行2023年营业收入中,利息净收入1435.39亿元,同比下降4.72%。非利息净收入为623.57亿元,同比增长2.65%。从占比来看,利息净收入占比进一步下降。2023年,中信银行利息净收入占比69.7%,较上年下降1.6个百分点;非利息净收入占比为30.3%,比上年提高1.6个百分点。

近三年中信银行净息差持续收窄,2021年、2022年、2023年具体数据分别为2.05%、1.97%、1.78%。刘成指出,“如果连续看2022年到2023年这两年,中信银行净息差下降幅度比行业平均水平少12 bp,难度还是很大的。2024年,我们将继续把稳定息差放在突出重要位置,坚持量价平衡,努力实现量价齐升。”

事实上,三年前中信银行就提出了稳定息差的经营思路,并进行前瞻性布局,连续四年将稳定息差作为首要经营主题。刘成强调,要真正稳定净息差,要在资产端和负债端同时发力,重点在负债端,兼顾资产端。

在负债端,中信银行形成了良好的成本控制基础和负债成本管理体系。其中,通过优化存款结构降低存款成本,活期存款占比上升,低成本存款增速较高,为全行降低高成本负债创造了空之间的缺口。据了解,2022年至2023年,中信银行存款成本率下降4BP。在资产端,关键是提高资产收益率,而不是简单地下沉客户和风险,我们应该在保持风险控制能力的基础上尽可能提高整体资产收益率。

“净息差较往年下降是肯定的,我们的目标是降幅小于同业”,这是中信银行未来努力的方向。

从公司到零售,零售业务的短期时期已经过去。

中信银行的传统优势是公司业务起家。数据显示,中信银行银行业务实现营业净收入856.58亿元,较上年下降4.02%,占营业净收入的44.81%;其中,公司来自银行的非利息净收入为128.27亿元,较上年下降4.67%,占非利息净收入的比重为22.89%,较上年下降1.36个百分点。

虽然公司业务对营业收入的贡献有所下降,但仍稳定在40%以上。2021年、2022年和2023年,中信银行银行业务营业收入占比分别为46%、44.7%和44.5%。随着对公金融的稳健发展,中信银行提出了2021年“零售优先战略”的发展目标。

“要汇聚网点、技术、薪酬、人力等资源,共同推进新零售,成为中信银行最大的增长动力。”两年前,方何颖在2021年年度业绩发布会上提出了发展零售的目标——两到三年内实现零售板块收入占比超过50%,收入规模和经营能力要靠第一梯队。

从目前情况来看,中信银行距离实现零售业务对营收贡献的目标还有一定距离。2021年、2022年和2023年,零售银行业务占营业收入的比例分别为40.4%、40.1%和42%。对于中信银行近两年在零售业务上交出的成绩单,吕天贵总结为三个方面:一是盈利能力增强;二是市场竞争力有所提升;三是“五主”(主要结算、主要投资、主要融资、主要活动和主要服务)关系更加密切。

目前中信银行管理资产规模4.3万亿元,私人银行客户管理规模迈上万亿台阶。有近1.4亿个人客户、400万富裕贵宾客户和1000万私人银行客户。可比口径下,零售个人管理资产和个人信贷(含信用卡)总量和增量均居行业前两位。三分之二的分行在当地市场实现了个人存款和贷款市场份额的双增长。

中信大力发展零售金融。近年来,中信银行的信贷资源以零售业务为主。连续四年专门增加了零售团队。2023年,将有近300名零售投资、财务和营销经理。更重要的是,零售的战略认知真正转化为生产力。全部37家分行最高领导亲自倡导“零售优先战略”,将总行管理层的战略预期和要求转化为分行行长自身推动的自觉执行。

展望未来,回顾中信银行自2017年以来的零售发展历程,零售银行的战略定位从最初的“一体两翼”(即公司业务一体化,零售业务和金融市场业务为“两翼”)向“三位一体”(公司业务、零售业务和金融市场业务并驾齐驱)凸显。

方何颖表示,从“二次零售转型”到“新零售”,零售业务的发展框架可以概括为“高举高打、日积月累”。从那时到现在,中信银行的零售业务不是追求热点,而是真正的远见,不仅由客观评估驱动,而且由系统和能力驱动,不仅“发达的头脑”(即依靠总行的顶层设计),而且强调“强健的四肢”,即分行和支行的发展实力。

“现在,我们的零售业务已经度过了短期补库存期。下一步要及时推进升级,继续优中求优,打造领先的财富管理银行。”方对说道。

不良资产处置力度加大,资本补充四管齐下。

银行是风险的经营者。2023年中信银行不良贷款余额648.00亿元,较上年末减少4.13亿元,降幅0.63%;不良贷款率1.18%,较上年末下降0.09个百分点;拨备覆盖率为207.59%,较上年末上升6.40个百分点。上述指标中有3项达到2014年以来最好水平。

面对国内外多重压力和挑战,中信银行有针对性地采取风险防范和化解措施,综合运用清收、转让、重组、核销、偿债等多种方式加大风险化解和不良处置力度。近年来,中信银行一直围绕管控新“三表”、清理旧“三表”加强细化表格化管理,取得了良好效果。

2023年中信银行不良贷款处置822亿元,同比增加26亿元;核销资产回款165.3亿元,同比增加30亿元,增幅22%。胡刚特别指出,“目前我们核销的资产中,有追索权的资产有1873亿,其中零售资产占56%,企业资产占44%。零售资产中有相当一部分是信用卡和抵押的个人贷款资产,公共资产中有相当一部分是股票质押的资产。”

数据显示,在企业房地产、个人住房贷款和地方政府隐性债务等重点资产领域(无同比口径),2023年不良贷款率分别为2.59%、0.5%和0.037%,其中企业房地产和个人住房贷款不良贷款率较上年末分别下降0.49个百分点和上升0.08个百分点。中信银行解释称,受房地产销售不景气、经济增长放缓等因素影响,不良贷款率较去年末有所上升,但关注率有所下降。同时,个人住房贷款加权平均抵押率维持在39%左右,抵押物充足稳定,个人住房贷款业务整体风险可控。

吕天贵进一步补充道,从产品结构来看,我们认为房地产贷款业务是个人贷款业务的“压舱石”。截至2023年末,中信银行按揭贷款占比84%,信用贷款占比16%(含平台)。回顾过去五年,中信银行个人贷款不良率上升了0.32个百分点,其中0.22个百分点是由抵押贷款(及抵押对企业贷款)业务带来的。

“原因是过去几年实施了纾困政策,符合政策的贷款逾期风险有所延迟,自去年6月政策结束以来不良贷款有所增加。”吕天贵表示,从抵押率来看,中信银行个人按揭贷款的整体抵押率约为44%。我们再来看信用贷款,主要针对公积金、社保等白名单客户群体,以及中信银行自己的代发工资。其中,主产品的不良率仅为0.99%,是一款相对高价高收益的产品。

从资本充足率来看,中信银行仍有压力。2023年中信银行资本充足率为12.93%,较上年末下降0.25个百分点;一级资本充足率为10.75%,较上年末上升0.12个百分点;核心一级资本充足率为8.99%,较上年末提高0.25个百分点,完全符合监管要求。方何颖坦言,“在同业中,我们的资本充足率特别是核心一级资本充足率处于中下游水平,资本压力较大。”

他解释道,“中信银行之所以充足率相对较低,与前几年消化处置不力、节奏相对较快有关。过去几年处理得比较早,导致内生资本补充较少。同时,过去的发展模式更多依赖于风险资产的增长,导致资本消耗更大。不过,随着历史‘包袱’的逐步清零,轻资本转型力度加大,资本形势发生了变化。”

值得注意的是,随着贷款投放速度加快,银行资本的消耗也随之加快,资本的管理和补充尤为重要。方何颖对这个问题的回答是“双重人格”。首先是平衡,即资金占用和补偿的平衡。目前中信银行每年可以保留400多亿的补充资本,可以支撑5000-6000亿的资产增长,与实际需求相当。二是“理性”保持信贷规模合理增长。

什么是合理的?在方看来,首先要保持对实体经济的大力支持;其次,应与自身风险控制水平相称;三是满足企业合理需求,不人为制造信贷需求;最后,永远不要为了收入规模而冲动。我们不断强化对“风险的滞后性和回报的及时性”的认识,不推崇所谓的“以量补价”或“以价补量”。未来除了保持信贷投放策略的平稳增长和大力拓展非息收入外,还应采取四管齐下的方式补充资本和节约资本。

(文章来源:21世纪经济报道)