近两年,保证交付成为各大房企的重中之重,也是房企经营状况的重要体现。住建部数据显示,截至2023年底,套保交付项目已交付350万套,交付率超过86%。

今年以来,房企在交付方面下足了功夫,部分企业上半年交付规模与2023年持平。在保证交付的同时,提前交付、交房、交证也成为很多房企的常态化、规范化动作;更多的房企在交房层面“打滚”,积极提升交房质量,保证购房者利益,确保交房成绩突出。

但目前房地产销售仍在修复中,大部分开发商融资渠道不畅,不少房企在担保和交付层面继续面临资金压力;当流动性压力传导到供应商层面,在交付过程中不断衍生出新的卡点。还有一个“深水区”需要跨越,以确保交付。

好在房地产项目的合理融资正在成为这场战役的关键环节。多家房企向记者透露,其旗下多个项目已进入“白名单”,并获得融资支持。截至今年5月中旬,商业银行批准的“白名单”项目贷款额达到9350亿元。

2024年,保底交付仍将是房地产行业的亮点。为打好保障商品房项目交付的攻坚战,监管层也表示将制定相关工作方案,其中一项就是充分利用城市房地产融资协调机制,将项目纳入“白名单”提供融资支持。业内人士也期待相关配套资金和政策能够进一步落实。

尽一切努力确保交货。

2023年是交房年,各大房企都集中推进“保底交房”工作,达到一定的年度交房规模。

据克而瑞统计,2023年,包括中海地产、绿城中国、龙湖集团、保利发展、融创中国、绿地控股在内的多数百强房企积极推进项目交付步伐,全年交付规模明显高于2021年和2022年的平均销售水平。

具体来看,碧桂园2023年交付房源超过60万套,交付面积约7162万平方米,其中151批、44521户实现了“交房即证”。2023年,融创在全国101个城市交付项目279个,总交付面积3587万平方米,近31万套。2023年绿地交付面积2927万平方米,约28万套。

2024年,房企依然非常重视交付。在今年6月的管理层会议上,碧桂园集团董事局主席杨再次强调了确保交房的重要性,并表示今年交房任务十分艰巨。集团总裁莫斌也表示,“我们必须牢记,保证交货是我们的政治底线,我们必须不遗余力地保证交货”。

不少房企在今年的交付中取得了不错的成绩。绿地控股制定了2024年2000万平方米的交付目标。今年1-5月已完成全口径交付面积500万平方米,6月将交付200多万平方米,交付进度近半;前五个月,徐汇交付了31个城市,42个项目和超过19,000套新房。新城控股今年1-5月也交付了4万多套;金地华东上半年已交付超过1万套,逼近2023年交付规模...

其中,房企推动提前交房。美的地产2024年1-5月共交付15692万元,占提前交付的43%。无锡云开项目截至5月底的收楼率约为96%,交付满意率为74%,超过行业平均水平。据韩毅智库统计,2023年,包括中海、法华、龙湖在内的多家企业的提前交付率都在20%以上。

现在,交付保障工作已经开始了将近两年。房企不仅要保证项目按时交付给业主,越来越多的房企把交付质量放在了更加重要的位置。

有负责项目首交的内部人士告诉记者,公司对交付非常重视,过去也有过交付纠纷,但2023年以来新交付的项目没有出现类似问题。

上述业内人士表示,目前头部开发商在交付上没有大问题,甚至主动给出了一些销售期间没有承诺的升级。“我公司基本上所有交付项目都会主动升级地下室,比如Star 空 Top”。美的地产在合肥的首个项目对家居动线进行了全面升级,增加了玻璃雨棚和墙面装饰幕墙,地下车库做了哑光环氧地面。

韩毅智库研究总监俞晓宇告诉记者,房地产企业按期甚至提前交付的背后,是企业自身在交付上的强烈主观性。近两年,配送的重要性直线上升,企业的配送体系日益完善。提前交货现象是企业“批量”交货的外在表现之一。对于购房者来说,这意味着企业“可靠、安全”。

充分保证交付,其实是对买家顾虑的有效回应。武汉部分购房者向记者坦言,现阶段还不敢买期房,想买现房。“武汉烂尾楼太多了。”中指院企业研究总监刘水也提到,交付力的提升可以提升企业的美誉度,强化品牌形象,赢得更多买家的信任。

期待政策的进一步落实。

尽管交付成绩显著,但房企面临的压力不容忽视。今年很多房企的交付规模都有所下降。比如徐汇2023年共交付11.8万套,今年的指标约为7.8万套;世茂集团近两年平均每年交付10万套,今年约5万套;郑融还表示,2023年项目建设成本去年最高,今年交付量会有所减少。然而,总输送量的轻微减少并不意味着输送压力的减少。事实上,很多房企面临的交付规模依然庞大,相应的资金问题依然是压在很多房企头顶的一座大山。

有房企披露,今年整体建筑安装费用预计超过300亿元,但2023年末手头资金不足150亿元;当然,这期间有销售回款的补充,但目前房企整体销售规模比去年下降了40%左右。由此可见资金压力之大。

今年1月,为推进保底交付,支持房地产项目合理融资需求,住建部、金融监管总局联合发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,建立城市房地产融资协调机制,以“一个项目、一个方案”精准支持房地产项目合理融资需求。

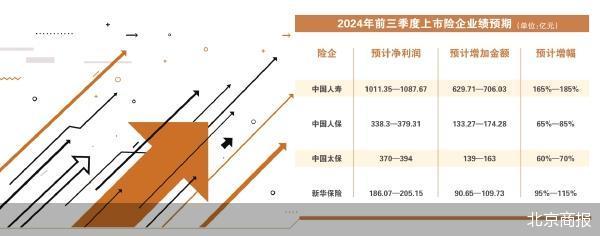

5月中旬的国务院吹风会上透露,297个地级以上城市建立了房地产融资协调机制。同期,商业银行根据内部审批程序批准了金额为9350亿元的“白名单”项目贷款。

多家房企也获得了该政策的支持。截至6月17日,徐汇已有68个项目进入“白名单”,36个项目获得融资支持;绿地还有18个“白名单”项目融资申请获得该行批准,总批准金额37.98亿元,主要为新增融资;新城控股100多个项目申请“白名单”,通过率过半。新增提现和延期金额合计超过10亿元。

不过,记者从多位房企内部人士处了解到,“白名单”融资仍存在一些卡点。据华东某房企内部人士透露,由于缺乏新的抵押物,很多项目无法获得新的融资,更多的“白名单”融资最终会以延期、降息、调整还款节点、置换等形式落地。

另一位临危不乱的房企内部人士表示,如果“白名单”的放贷银行和前期开发的放贷银行不一样,放贷银行出于资金安全考虑,会要求“先贷后还”,即项目回笼资金后,先还。这会导致与开发银行意见不一。

此外,当流动性压力从开发商传导到下游企业时,交割过程产生新的卡点。

一位临危不乱的房企人士告诉记者,该项目原本由合作方操作,但由于合作方临危不乱,与分包方陷入劳资纠纷,项目进度一度停滞。另一个项目,供应商经营困难,相关材料和施工人员无法到位,导致施工进度严重滞后等多重问题。

此前有华南房企人士提到,部分供应商遭雷劈,项目只能中途更换;还有的出于经营风险考虑,提高合作门槛,可能会大幅提高预付款要求,“也会对开发商形成比较大的资金负担。”

在担保交割进入关键时刻的当下,监管部门正在持续努力,推动项目按时保质交割。关键措施之一是充分利用城市房地产融资协调机制,将项目纳入“白名单”提供融资支持;同时,金融机构也要落实尽职免责规定,对符合条件的项目“用好贷款”,加快贷款审批发放,支持项目建设和交付。

刘水还建议,对于房地产企业的开发贷款、信托贷款等存量融资,在确保债权安全的前提下,鼓励金融机构与房地产企业自主协商,积极支持存量贷款展期和调整还款安排,以减轻房地产企业的偿债压力,稳定房地产企业经营。

此外,刘水认为,应进一步完善“白名单”制度,让更多的项目进入白名单,金融机构应加快放贷速度,让获批的贷款资金尽快落实。同时,要加大力度推动后续“白名单”项目融资,继续支持房地产项目融资。