2月18日、19日,证监会召开系列座谈会,会上提到:“建议严把IPO准入关,加强上市公司全流程监管,坚决清理不合格上市公司,从根本上提高上市公司质量,增加投资回报。”与此同时,近期证监会针对券商在保荐过程中的违法违规行为开出多张“罚单”,体现了全面加强监管执法和投资者保护的趋势。

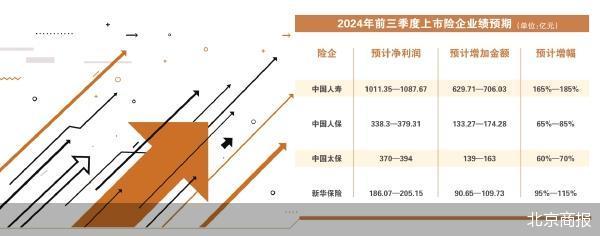

券商保荐代表人(以下简称“保代”)在IPO准入控制等环节发挥着重要作用。从目前保代的行业生态来看,证券行业保代人员数量已超过8600人。然而,近年来有52.01%的宝代获得了宝代资格,但其名下并无实际赞助项目。与此同时,随着保代队伍的扩大,也暴露出许多问题,保代的实践能力仍需不断提高。

宝代“新人”不断涌入。

2024年是保荐制度实施的第二十个年头。2004年实施证券保荐制度时,首批保险公司只有609名员工。自2020年保代准入门槛“放开”以来,随着注册制改革的推进,券商开始加大保代人才储备。截至2024年2月21日,在大约四年的时间里,保代人员净流入为4877人。

根据《证券公司保荐业务规则》,中证协建立了保荐机构名单分类机制,分类公示保荐机构综合执业信息。截至2月21日,证券行业保代人数为8687人。最新的保荐代表人名单A(综合执业信息)显示,在水平评价测试中达到基本要求且无违法失信信息的保代有8337人,约占总人数的96%,从业人员整体职业特征较为明显。

从行业结构来看,马太效应突出的投行业务中,有实力的券商数量持续扩大,数量增长更为显著。其中,中信证券的保险代理人数量最多,达到628人;中信建投、CICC、海通证券和华泰联合也有超过400名保代员工,分别为595人、520人、420人和409人。但由于赞助项目多、保险代理人多,存在违法失信信息的人不在少数。

中国人民大学财政金融学院教授郑志刚在接受《证券日报》记者采访时表示,“券商等中介机构被称为资本市场的守门人,机构中的代理人在帮助优质企业上市方面发挥着至关重要的作用。”

郑志刚进一步指出,在注册制下,判断、投票和选择公司的权力主要由市场和投资者行使。券商所赞助项目的质量与其声誉和投资者的信任度密切相关。近期,监管部门针对保荐环节的违规行为开出了多张罚单,市场对此也有所关注。券商有建立良好声誉的需求,市场反应将迫使券商的保险代理人加强核查,更加勤勉地履行调查和披露重要信息的职责,保护投资者利益。

宝黛的实践能力需要不断提升。

近期,监管层频频收紧IPO准入,要求进一步严格“看门人”责任。中介机构需要勤勉尽责才能行稳致远,把好上市公司的入口关,这对宝代的执业能力提出了更高的要求。此外,保代还需要具备丰富的专业知识和敏锐的市场洞察力。

从赞助项目来看,赞助过10个以上项目的宝黛人有251人,占总人数的2.9%。几位投行老将表现出色,来自平安证券的保代赵红发起的项目数量达到25个,排名第一;中信证券的陈书勉和平安证券的邹文琪紧随其后,获得19个单项赞助项目。

不过,目前其名下有赞助项目的宝黛人数为4169人,占总人数的47.99%;有4518人没有过保修项目,占总人数的52.01%。新保险代理人在执业过程中可能面临许多困难,例如,他们对企业的商业模式和财务状况的了解不够深入,难以准确评估企业的上市潜力。

随着保险代理人数量的增加,暴露出的问题也不容忽视。截至2月21日,近三年共有267家保代受到证监会行政监管措施、行业自律组织纪律处分或自律监管措施。不少头部投行上榜保代人员超过10人,部分保代的执业质量有待进一步提升。

此外,保代还有171人在职业能力评价和测试中未达到基本要求。宝代的部分专业能力水平评价测试结果未达到基本要求,但其保荐机构出具了书面说明并提供了充分的材料以验证其专业能力水平。

“在全面注册制下,随着市场环境的变化,保险代理人的职责和角色也应与时俱进。对于保荐人来说,专业素质和职业道德同样重要。”艾文智略首席投资官曹哲在接受《证券日报》记者采访时表示,在专业素质方面,当前IPO收紧的背景要求保荐人具备深度研究能力,能够筛选出真正优质的企业,并对企业的盈利能力、成长性和行业地位有深入了解,以确保项目的顺利进行。

曹哲认为,除此之外,还需要具备严谨的风险防控意识,对企业的各种潜在问题具备敏锐的风险识别和防控能力,确保项目在合规的前提下推进。

“在职业道德方面,需要保险代理人坚守职业道德底线,对企业负责、对投资者负责、对市场负责,切实履行项目信息核对职责,确保准确性和透明度,避免部分企业在IPO申请过程中出现‘带病闯关’、‘一查就撤’、‘换汤不换药’等问题。”曹伟向记者补充道。

(文章来源:证券日报)